|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| なんとも登山者を惹きつける名前です。 数多くのドラマの舞台であり、いまだ登山者の憧れである槍ヶ岳が思い浮かんでしまいます。

今回の鎗ヶ先も「鎗」の名に恥じぬ「鉄砲登り」があるとのこと。急登の後の大展望に期待して出かけてみました。 ただ、そのスケールは槍ヶ岳の1/3にも満たないのですが・・・。

槍ヶ先の登山道は寺本からもあるそうですが、あまり道の状態が良くないとのことで、中瀬からの登山道を使うことにしました。

|

|

|

|

登山口は大変分かり辛いところにあります。中瀬集落の細い道が少し広くなった所に駐車させてもらい、歩いて登山口を探すことにしました。 Webで見覚えのある道端のお地蔵さんと石の階段を見つけひと安心です。 そこから少し行った民家の前でお爺さんに登山口を尋ねたところ、「そうか、どれ、教えちゃろう。」と、うれしそうに言ってくれました。よそ者のあやしい私にありがたいことです。 |

|

| AM. 10:50 猪垣出発。

道端のお地蔵さんから10分ほどでこの猪垣に辿り着きますが、とても登山口には思えません。奥美濃にはこんな登山口が多いように思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

猪垣の扉からは植林道が付いていました。ガタガタと音がするので山仕事の人がいるのだろうと思いましたが、なんと、罠に掛かったイノシシがオリの中を逃げまどう音でした。彼等を黙ってみている自分がひどく残酷に思えすぐにその場を立ち去りました。

2007年は亥年です。あと一週間もすれば放してもらえるかもしれません。猪の幸運と美束の人々の寛大さに期待します。 |

|

|

|

|

|

|

| 道はやがて細尾根を行くようになります。しだいに角度を増してきましたが、落ち葉は増え高度感もあり、歩いていて楽しい尾根です。 左側(北)には沢が入っており、砂防工事をしていました。 |

|

|

AM.11:30 612m標高点着。

道標などがなくハッキリしませんが、ここで寺本からの道と合流しているようです。道といっても植林の作業道程度です。下山時には分岐点となるのですが、目印になるものは殆どなく、周りの景色をしっかり覚えていきます。

この分岐点から緩やかになった尾根道をしばらく行くと、いよいよ最後の登りに掛かります。

|

|

|

|

|

| あるていど予想はしていましたが、まさしく「ヤリ」の穂先に登っていく感じです。いくら登っても、目の前から急斜面が消えません。足下も崩れやすく、体に無駄な力はいります。ここは諦めてじっくり行く外ありません。 |

|

|

|

|

|

|

| 急登の後半にさし掛かると、杉が異様な伸び方をしていました。 急斜面と多雪の為か、根本が恐ろしく曲がっています。よくこんな成長をしたものです。樹木の生命力にはいつも感心させられます。

いよいよこの細尾根を登り切る辺りで岩が出だしました。

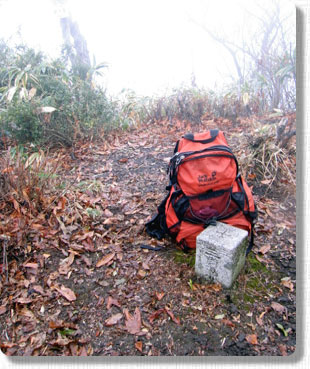

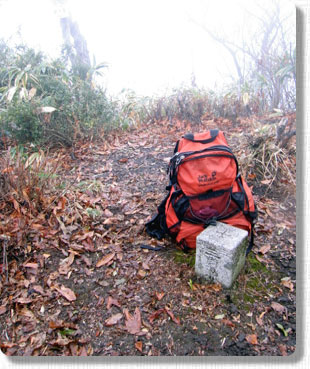

PM.12:00 鎗ヶ先ピーク着。

鎗ヶ先ピークの肩へ登り上げると、道はほぼ直角に左に折れます。落葉した灌木の中を緩く登ると小さな切り開きとなり、三角点が待っていてくれました。

|

|

|

|

|

|

|

| 天気予報では「まずまず」ということでしたが、あいにく鎗ヶ先のピークだけがガスにつつまれています。 日頃の行ないのせいでしょうか、晴れていれば360°の展望があるに違いありません。

先ほどの肩まで戻り、風を避けて休息します。風の来ない東斜面は落ち葉でいっぱいです。やはりこの山も紅葉の時期にはとても美しいことでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

ビールを一本飲み干し下山しました。植林の端の急坂は慎重に下ります。 寺本道との分岐からはだんだん落ち葉が増えてきました。もう一本の紅葉も残っていませんが、いっぱいの落ち葉が嬉しくなります。

分岐からはMTBが楽しめそうでした。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| PM.12:50 猪垣ゲート着。 |

|

|

|

|

ー鎗ヶ先ー 写真中央(やや強引にスカイラインを強調しています。)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|